「傷病手当金の申請書、どこをどう書けばいいのか全然分からない…。」

初めての申請で戸惑うのは当然です。

この記事では本人欄・事業主欄・医師欄それぞれの記入例を具体的に説明します。

添付書類や特例の記入ポイント、不備や差し戻しを防ぐためのチェックリストまでまとめています。

- 傷病手当金支給申請書の書き方について

被保険者が書く欄・事業主が書く欄・医療機関が書く欄に分けて分かりやすく説明します。 - 添付書類や追加書類が必要なパターンとは?

年金・障害年金受給中なら添付書類が、外相・交通事故では追加書類が必要になります。 - 申請時に「抜け」やすいポイントをチェック

書類提出時のチェックポイント、記入不備の起こりやすい項目、必要な本人確認書類などチェックしておくと安心です。

読み進めれば、「これなら大丈夫」と自信を持って傷病手当金の申請ができるようになりますよ。

正しい手続きをおこなって、最短で給付を受け取り、安心して療養や生活に集中できる未来を手に入れましょう。

健康保険傷病手当金支給申請書とは?基本構成と全体フローを把握しよう

傷病手当金の申請は、誰が・どの欄を・いつ書くかを最初に決めることが肝心です。

ここを読めば、必要書類と依頼先が一目で分かり、今日から準備を進められるでしょう。

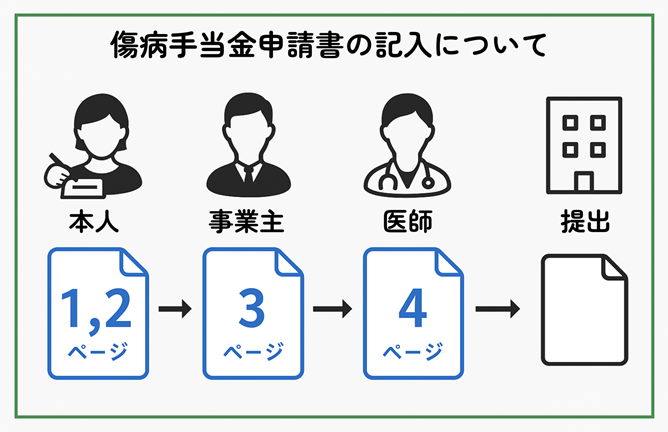

傷病手当金申請書は4ページ構成!被保険者・事業主・医師がそれぞれ記入必須

| ページ | 記入者 | 主な記入内容 | 先に準備する情報 |

|---|---|---|---|

| 1ページ | 被保険者 | ・氏名 ・住所 ・連絡先 ・振込口座 | ・口座カナ ・被保険者番号 ・現住所 |

| 2ページ | 被保険者 | ・傷病名 ・初診日 ・療養期間 ・他給付の有無 | ・対象期間 ・初診日 ・他制度の受給状況 |

| 3ページ | 事業主 | ・勤務状況証明 ・賃金支給状況 | ・勤怠データ ・賃金台帳 ・支給実績 |

| 4ページ | 医師 | ・診断名 ・労務不能期間 ・療養実態 | ・受診日 ・診察券番号 ・依頼メモ |

申請書は4ページ構成で、各ページの記入者と責任範囲は明確です。

- まず本人が1・2ページを下書きし、番号や口座など不足情報を洗い出します。

- 次に事業主へ3ページの証明を依頼し、勤怠と賃金の根拠を一致させる段取りが必要です。

- 並行して医療機関に4ページの証明を依頼します。

本人・会社・医師、それぞれの記入は日付の一致が重要で、開始日と終了日がそろっていれば審査もスムーズに進みます。

必要書類一覧とその入手方法(負傷原因届、第三者行為届も解説)

申請に必要な書類と入手先・入手タイミングは表を参考にしてください。

| 書類 | 入手先 | タイミング | 備考 |

|---|---|---|---|

| 申請書一式 | 加入先保険者 | 着手前 | 最新版をダウンロードして使用 |

| 本人確認・ マイナンバー | 本人 | 提出直前 | 別書類で確認できるものを準備 |

| 振込口座情報 | 本人 | 1ページ記入時 | 口座カナの表記に注意 |

| 出勤簿・ 賃金台帳 | 事業主 | 3ページ依頼時 | 対象期間と一致させる |

| 医師の証明 | 医療機関 | 受診日に依頼 | 所要日数の確認が安心 |

| 負傷原因届 | 加入先保険者 | 事故時 | 自損・他人行為の別を明記 |

| 第三者行為届 | 加入先保険者 | 他人行為時 | 相手情報と事故状況を記載 |

細かい注意点もチェックしておきましょう。

- 申請書は旧様式と間違えないように、加入先の公式サイトから最新版をダウンロードしてください。

- 本人確認書類とマイナンバー確認書類は別々に用意し、氏名カナと住所の一致確認が必須です。

- 出勤簿と賃金台帳は事業主が発行するため、3ページの依頼時に対象期間と締切を共有します。

- 医療機関の証明は所要日数がかかりやすいため、受診日に依頼メモを渡すのがおすすめです。

- 交通事故や第三者によるけがは、負傷原因届や第三者行為届を追加し、事故状況を簡潔に整理して記載します。

提出書類は期間と金額が一致しているかがポイントで、まとめて確認すると差し戻しを防げます。

協会けんぽと健保組合で指示が異なる場合があります。

必ず加入先の案内を確認しましょう。

【1,2ページ目の記入例】被保険者が書く欄の記入例と具体ポイント

被保険者が記入する1,2ページは支給可否に直結するため、正確さと整合が重要です。

氏名や番号などの基本情報と、傷病名や期間などの申請内容を同時に整えます。

賃金や年金の有無も影響するため、他制度との調整欄を丁寧に確認しておくことも大切です。

ここでは具体例と記入手順を示し、不備ゼロで通すための最短ルートを解説します。

基本情報欄の正しい書き方―氏名、マイナンバー、連絡先、振込口座の最新ルール

氏名・生年月日・住所は公的書類と一致が前提です。

- 氏名・氏名カナは保険証や通帳の表記と完全一致しているか

- マイナンバーは12桁を確認し、番号確認と身元確認の書類を別途用意する

- 口座名義カナ・支店名・種別・番号は通帳どおりに転記する

氏名カナは通帳や保険証の表記に合わせ、濁点や長音を省略せずに記載します。

マイナンバーは12桁を正確に記入し、番号確認書類と身元確認書類を別に提示する必要があります。

振込口座は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義カナを通帳どおりに写し、通称や略記は避けるのが安全です。

被保険者番号や記号は保険証を見て転記し、桁落ちや似た文字の誤記を防ぐため指差し確認を行います。

申請内容欄の記入例―傷病名、初診日、療養期間の正確な記入法

申請内容欄を機移入するときは、以下の要点を参考にしてみてください。

| 項目 | 記入の要点 | NG例 |

|---|---|---|

| 傷病名 | 診断書や証明の表記に合わせて正式名称で記入 | 俗称・略称・症状名のみ |

| 初診日 | 同一傷病の最初に受診した日を記入 | 予約日・検査予定日を書く |

| 療養期間 | 就労不能の開始日から申請月末で区切る | 通算のみで区切りなし |

| 就労不能期間 | 医師の指示・証明と一致させる | 自己判断で延長 |

| 待期3日 | 連続した3日で数え、勤怠と整合 | 土日を自動除外 |

傷病名は診断書の表記に合わせ、略称や俗称は避けるのが基本です。

療養期間は医師の指示に従い、就労不能の開始日から申請月末で区切るのが原則です。

待期の3日間の数え方に注意し、土日や有休の扱いを勤怠と整合させて記入します。

2回目以降の申請は、前回の控えを見ながら期間だけ更新すればよく、数字の整合も保ちやすくなりますよ。

報酬・年金・労災給付の調整に関する確認事項と記入方法

報酬・年金・労災給付の調整についても理解しておきましょう。

| 区分 | 支給の扱い | 申告の要点 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 賃金 (出勤・時短・在宅) | 同一日の支給は賃金額に 応じ減額または不支給 | 賃金台帳と対象日を一致 | 時間給でも対象 |

| 有給休暇 | 賃金支給ありとして調整 | 勤怠実績と一致 | 半日有休は時間数を明記 |

| 公的年金 | 種類により調整あり | 受給の有無と種類を記載 | 証書写しの準備 |

| 労災保険の 休業補償給付 | 同一原因・同一期間は支給対象外 | 労災の有無を明記 | 通勤災害も同様 |

| 通勤手当・見舞金 | 原則調整対象外 | 支給根拠を備考に記載 | 賃金性の有無で判断 |

賃金が支払われる日は同一日の支給が調整され、賃金額により不支給または減額になります。

有休取得日は賃金支給ありとして扱い、勤怠実績と一致させて申告します。

障害年金や老齢年金は種類で扱いが異なるため、受給の有無と種類を正確に記入しましょう。

通勤手当や見舞金など賃金性の薄い支給は原則調整外ですが、支給要件を添えて説明すると誤解を防げます。

よくあるミス&訂正のしかた(マイナンバー記入の注意など)

原則、「訂正は二重線+欄外に正しい記載+訂正印で行い、修正液や消えるペンは使わない」と覚えておきましょう。

口座名義カナの長音や企業名の略記抜けが多いため、通帳見開きの写しで照合がおすすめです。

マイナンバーは見ながらの転記になるので誤りやすく、提出前に2名で読み合わせると安心です。

番号の訂正は二重線で消し、余白に正しい番号を写して訂正印を押しましょう。

日付や期間のズレは審査遅延の主因となるため、勤怠と医師証明の起算日を必ず一致させます。

書き損じは修正液やテープを避け、再印刷が難しい場合のみ二重線と訂正印で整えます。

控えを毎回保存し、2回目以降は差分更新でミスを減らして提出速度を高めましょう。

- 氏名・氏名カナ・被保険者番号・口座カナの一致を最終チェック

- 対象期間・待期の数え方・有休取得日の扱いを勤怠と照合

- 訂正は二重線+訂正印で統一し、修正液は不使用

【3ページ目の記入例】事業主が書く欄と押さえるべき要点

事業主が記入する3ページは、勤怠と賃金の根拠を示す要のページです。

対象期間と締め日をそろえ、出勤・有休・欠勤の扱いを明確にします。

この章の手順に沿えば、初回から継続提出まで同じ運用で回せますよ。

勤務状況証明欄の注意点―賃金の支払い状況や勤務日数の正確な記載法

勤務区分の注意点も理解しておくと書類作成時に安心です。

| 区分 | 記載の基準 | 日次の扱い | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 出勤 | 実働に応じ賃金計上 | 実績時間で記載 | 所定超は割増も計上 |

| 有給休暇 | 賃金支給あり | 取得日を明示 | 半日有休は時間数記載 |

| 欠勤・無給 | 賃金支給なし | 対象日を明示 | 空欄にせず「支給なし」 |

| 時短・在宅 | 実働相当を計上 | 時間数を記載 | 勤務区分の注記を添付 |

| 休業手当 | 支給額を計上 | 対象日を記載 | 根拠資料を保管 |

勤務状況証明欄は、勤怠実績と賃金支払の一致が最重要です。

まず賃金計算の締め日と申請対象期間を先に確定させます。

有休や時短勤務は時間数と支払いの対応を日ごとに合わせることが大切です。

欠勤や無給日は賃金欄を空欄にせず「支給なし」と明記して提出します。

休業手当を支給した日は金額と対象日を内訳に記し、根拠資料を保管しておきましょう。

事業所情報の記入ルール―所在地・名称・代表者名の登録情報との一致

事業所情報は公的登録と一致させることが審査の前提です。

事業所情報をミスなく記入するために以下のルールは押さえておきましょう。

- 名称は登記・健保登録と完全一致

名称は登記事項証明や健保の登録名と完全一致になるようにしましょう。 - 代表者名は現任者名で統一

所在地は番地や建物名まで省略せず、郵便番号も最新に揃えておくと安全です。 - 本店と事業所の住所を区別

代表者名は就任日以降の現任者で記し、職印と社印の区別を社内で統一します。 - 連絡先は日中につながる番号

本店と勤務先が異なる場合は、本店住所と事業所住所を明確に分けるのが確実です。

賃金支給内訳欄の記載例―通勤手当や資格手当など支給不要なものの識別

賃金支給内訳欄は、賃金性の有無で項目を分けることが重要です。

| 項目 | 内訳への計上 | 判断基準 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 基本給・時間外等 | 計上する | 労務対価 | 対象日と金額を一致 |

| 有給休暇の賃金 | 計上する | 賃金支給あり | 取得日を明示 |

| 休業手当 | 計上する | 支給実績 | 根拠資料を保管 |

| 通勤手当 | 原則非計上 | 実費補填性 | 加入先の指示を優先 |

| 資格・役職手当 | 多くは計上 | 固定賃金性 | 欠勤控除の扱いに準拠 |

| 旅費・見舞金等 | 計上しない | 賃金外 | 支給事実は備考 |

基本給や時間外、休業手当など労務対価は内訳に計上します。

資格手当や役職手当は固定賃金に当たり、欠勤控除の計算方法に合わせて計上します。

祝い金や見舞金、旅費等は賃金ではないため、内訳に入れず支給事実のみ備考で触れるのが無難です。

判断が分かれる項目は支給条件と対象日を示し、根拠資料名を明記して誤解を避けるのがいいでしょう。

記入漏れや誤記が申請遅延につながるケース事例

ケース1:有休取得日が勤怠にあり、賃金内訳に未記載で照会。

ケース2:代表者交代後も旧氏名で記入し、事業所情報不一致で保留。

ケース3:締め日相違で対象期間がズレ、再提出。

遅延の多くは日付の不整合と金額根拠の不明確さが原因です。

まず勤怠表・賃金台帳・申請対象期間の三点を同じ起算日に合わせます。

代表者名や住所の旧情報混在は照合で止まるため、現行登録のみで記入することが重要です。

訂正が増える場合は再印刷で書き直し、二重線と訂正印は最小限にとどめておきましょう。

提出直前は「日付・金額・押印・担当者連絡先」をしっかり確認し、電話照会を確実に減らします。

- 勤怠×賃金の対照表を月次で出力し、申請書の数字と同一化

- 押印者と代行者を事前指定し、不在時の停滞を回避

- 加入先の細則差は公式の記入例を随時参照し、運用を更新

【4ページ目の記入例】医療機関が記入する療養担当者記入欄の具体例

4ページ目は審査の根拠となる医師の証明で、内容の精度が支給可否を左右します。

対象期間と就労可否の一致を軸に、診断名と療養実態を具体化してもらう準備が必要です。

事故や第三者行為が絡む場合は補足書類を同時進行で進め、全体の遅延を抑えましょう。

傷病名・初診日・療養実態の正確な記載が審査で鍵になる理由

医師欄は「何が原因で、いつから、どの程度働けないか」を客観的に示す欄です。

| 記載項目 | 重要な理由 | NG例 |

|---|---|---|

| 診断名(傷病名) | 支給対象の判断根拠 | 俗称や症状名のみ |

| 初診日 | 待期や起算日の基準 | 予約日・検査予定日 |

| 就労不能期間 | 対象期間と金額に直結 | 自己判断の延長 |

| 療養実態 | 通院頻度・治療内容の裏付け | 「経過観察のみ」等の曖昧表現 |

| 就労可否の見解 | 制限付き就労の判定 | 根拠のない可否記載 |

診断名は正式名称で記載される必要があり、俗称や略称は避けます。

初診日は同一傷病で最初に受診した日が基準で、予約日ではありません。

療養実態は通院頻度や治療内容、自宅療養の指示などを具体的に書くのが要点です。

制限付き就労の可否は作業内容や時間の制約を併記すると誤解を防げます。

医師からの証明が遅れるケースと申請スピードを上げるポイント

医師の証明が送れる原因を知っておくことで、対策を取ることができます。

- 依頼情報不足(対象期間・締切・連絡先未記載)

- 医師の確認待ちと押印日固定による停滞

- 事務受付の前払い手数料や発行日調整

- 長期休暇・休診日・主治医不在の重なり

- 記入見本が無く書式の取り違え

受診日に窓口で「依頼メモ」を渡し、対象期間と提出期限を明示するのが近道です。

依頼メモには氏名・生年月日・保険者名・連絡先・希望受取方法を記します。

手数料の有無と発行予定日を受付時に確認し、再診予約に合わせて受け取りを設定しましょう。

主治医不在が続く場合は代診での可否を確認し、署名者名が変わる点を備考に残しておきます。

郵送受取を選ぶときは返信用封筒を同封し、院内便の遅れを抑える工夫も有効です。

負傷原因届などの補足書類作成の流れと注意事項

事故が関係する場合は、医師記入欄と補足書類の準備を同時に進め、起算日と原因が食い違わないように確認しておきましょう。

事故のケース別の必要書類と要点をまとめておくので、参考にしてみてください。

| ケース | 必要書類 | 提出差 | 要点 |

|---|---|---|---|

| 交通事故等 (第三者行為) | ・第三者行為届 ・事故証明等 | 加入先保険者 | 相手方情報と事故状況を正確に記載 |

| 自損事故 | 負傷原因届 | 加入先保険者 | 発生日時・場所・原因を簡潔に整理 |

| 業務上・通勤災害 | 労災手続関連 | 労災保険 | 同一原因同一期間は傷病手当金対象外 |

事故や第三者行為があるときは、保険者指定の様式を先に取得することが近道です。

相手方の氏名や連絡先、保険会社名、事故日時と場所を事前に整理しておきます。

医療機関には事故の有無を伝え、診断名と受傷機転が分かる記載を依頼しましょう。

自損か他人行為かで必要書類が変わるため、迷うときは保険者窓口で確認が確実です。

医師欄と補足書類の起算日が一致しているかを最後に照合することが重要です。

- 依頼メモは毎回同じ様式を使い、必要項目を固定化

- 対象期間・初診日・就労可否の三点を太枠で強調

- 転院・治療変更があれば日付で区切って記載を依頼

添付書類や特例の記入ポイントまとめ

添付書類は支給可否や審査速度に直結するため、最初に一覧化することが大切です。

年金受給の有無や事故の有無で求められる資料が変わるので、該当欄を先にチェックします。

ここを読み終えた頃には、誰に何を頼むかをすぐ実行できる状態になるでしょう。

「年金・障害年金」受給中なら添付資料が必要、該当欄へのチェックと書類準備を忘れずに

年金の種類によっても必要な添付書類は変わります。

| 年金の種類 | 主な添付書類 | 申請書の該当蘭 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 老齢年金 | 年金証書または 年金額通知の写し | 「年金受給」チェック欄・種類欄 | 名称・基礎/厚生の別を正確に記載 |

| 障害年金 | 年金証書 支給決定通知の写し | 受給の有無・種類・開始年月 | 診断名と同一傷病の関係を備考で補足 |

| 遺族年金 | 年金証書の写し | 該当欄へ種類を記載 | 支払区分が分かる書類を添付 |

| 企業年金等 | 支給通知や規程の写し | その他の給付欄 | 賃金性の有無を備考で明示 |

老齢年金受給中は申請書の該当欄に必ずチェックを入れ、種類と開始年月を記入します。

添付資料は「写し」で足りますが、氏名と基礎情報が判読できる品質が必要です。

障害年金は診断名との関係が問われやすく、同一傷病なら備考で経緯を補いましょう。

金額の分かる通知が手元に無い場合は、直近の支払通知を再発行して添えます。

名称の略記や旧称は審査で止まりやすいため、正式名称で統一するのが安全です。

外傷・交通事故などでは「負傷原因届」や「第三者行為届」など追加書類が必要なケースあり

外傷・事故は以下のステップで準備を進めましょう。

- 事故の有無を確認し、発生日時・場所・相手情報を整理

- 保険者サイトから該当様式をDLし、先に下書きを作成

- 警察の事故証明や相手保険会社情報を収集

- 医師欄には受傷機転と就労可否の記載を依頼

- 労災該当の有無を確認し、必要なら労災手続きを優先

\外傷・事故で必要な書類と提出先/

| ケース | 必要書類 | 提出先 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 交通事故(第三者行為) | 第三者行為届 事故証明の写し | 加入先保険者 | 相手方・保険会社名・事故状況を明記 |

| 自損事故・転倒等 | 負傷原因届 | 加入先保険者 | 発生日時・場所・原因を簡潔に記載 |

| 業務上・通勤災害 | 労災関係書類 | 労災保険 | 同一原因同一期間は健康保険と重複不可 |

事故関連は医師欄と追加書類を並行で進めると、全体の待ち時間を短縮できます。

第三者行為では相手情報の不足が理由照会につながるため、早期回収が要です。

負傷原因届は事実関係のみを簡潔に書き、推測表現を避けるのが通過の近道です。

労災が絡む場合は管轄が分かれるため、提出先と受付順序を間違えないことが重要です。

最後に申請書の対象期間と事故日付の整合を確認し、矛盾をゼロにして提出します。

- 年金・事故の該当有無を封入チェックリストに追加

- 写しは氏名・日付・金額が読める解像度で統一

- 提出前に「該当欄のチェック→添付の有無→枚数」を声出し確認

申請時の注意点・不備がないかのチェックリスト

提出直前は「日付・氏名・番号・押印・枚数」の五点を声出し確認するのがおすすめです。

勤怠と医師欄の期間が一致しているかを、最初に見直すとミスを大きく減らせます。

年金や事故のチェック欄は添付有無と対になるため、封入前に必ず対照しておきましょう。

控えをスキャンで残しておくと、二回目以降は差分更新でスピードを上げられますよ。

書類提出時の必須確認ポイント―日付・氏名・捺印・書き漏れ防止

- 全ページの日付が同一の基準日で整合しているか

- 氏名・氏名カナ・口座カナが公的書類と完全一致しているか

- 被保険者記号番号の桁・ハイフン位置が正確か

- 事業主欄の押印・担当者連絡先が記入済みか

- 年金・事故のチェック欄と添付の対応が一致しているか

- ページ通し・別紙の枚数を封入前に再数えする

確認は上から順に読み上げ、チェックしたら付箋を外す運用が効果的です。

氏名や口座カナは通帳見開きの写しと見比べ、濁点や長音の抜けを防ぎます。

日付は起算日と終期が統一かを見直し、申請月の区切りも合わせると安全です。

押印は部署印と職印の使い分けを事前に決め、不在時の代行者も明確にしておきましょう。

添付は「チェック欄→添付有無→枚数」の順で点検し、封緘前に再確認が要点です。

申請期限と遅延時の影響―できるだけ早めの手続きの重要性

| 場面 | 期限・目安 | 遅延時の影響 | 先手の対策 |

|---|---|---|---|

| 初回申請 | 離職・欠勤開始から速やかに | 審査開始が後ろ倒し | 医師欄を先依頼し並行収集 |

| 継続申請 | 月ごとに対象期間終了後 | 支給間隔が延伸 | 前回控えで差分更新 |

| 年金・事故該当 | 添付が揃い次第 | 照会や保留が発生 | チェック欄と封入を同時確認 |

期限は法定の枠だけでなく実務の審査順に影響し、支給日を直撃します。

初回は医師欄の所要日数が律速となるため、受診日に依頼して前倒しします。

継続は前回控えをベースに、期間と賃金欄のみ更新すれば迅速に整います。

年金や事故の該当は添付が遅れやすく、チェック欄と封入を同時運用すると安定します。

提出は月内早めを心掛け、休診や休暇の影響を避ける計画が有効です。

ここに「提出スケジュールの月次タイムライン」を入れると便利です。

記入不備でストップしやすい項目トップ3と対策

トップ3は日付のズレ、口座カナ・氏名カナ誤記、年金・事故チェック未対応です。

| 不備内容 | 対策 |

|---|---|

| 起算日・終期・月区切りの不一致 | 勤怠・医師欄・賃金台帳で三点突合 |

| 口座名義カナ・氏名カナの表記違い | 通帳写し照合と長音・濁点の確認 |

| 年金・事故チェック未記入/添付不足 | チェック→添付→枚数の封入手順化 |

日付のズレは審査保留の筆頭で、三点突合の固定手順が最短の解決策です。

カナ誤記は見落としやすく、通帳の機械読み欄と照合すると確実に防げます。

一覧表を印刷し、担当が変わっても同じ手順で回せる状態に整えておくのがおすすめです。

マイナンバー記載時に必要な本人確認書類とは?

マイナンバーは「番号確認」と「身元確認」を別に満たすことが原則です。

| 提示パターン | 番号確認 | 身元確認 | ポイント |

|---|---|---|---|

| マイナンバーカード | カードの券面 | カードの券面 | これ一枚で両方確認が可能 |

| 通知カード等 + 本人確認書類 | 通知カード 住民票の写し等 | 運転免許証・在留カード等 | 別書類の組合せで確認 |

| 番号記載の住民票 + 本人確認書類 | 住民票 (個人番号あり) | 写真付身分証 | 氏名・住所の一致を要確認 |

カード所持なら一枚で両方を満たせるため、最も手間が少なく確実です。

カードが無い場合は、通知カードや番号記載の住民票と写真付身分証を組み合わせます。

氏名・住所・生年月日の一致を封入前に見直し、コピーの判読性も確認します。

番号の誤記は訂正印で対応可能ですが、再記入の方が後々の工程を考えるといいでしょう。

- 「日付→カナ→番号→押印→添付→枚数」の順で声出し確認

- 控えはPDFで保存し、継続申請は差分更新で省力化

- 図解やチェック表を申請書と同封し、現場で迷わない仕立てに

提出前の最終チェックリスト

最終確認は提出前にまとめて行い、ミスを残さない仕組みをつくるのが大切です。

不安な欄は窓口に相談し、差し戻しを未然に防ぐのが確実です。

全ページに記入漏れ・訂正方法を適用したか確認

全ページをまとめて読み直すことで記入漏れを防げます。

- 日付・氏名・押印が全ページにあるか確認

- 訂正は二重線+訂正印で統一されているか確認

- 空欄に「なし」や「支給なし」と記載しているか確認

訂正は修正液を使わず、二重線と訂正印で処理するのが原則です。

空欄は誤解を招くため「なし」と明示し、審査の手間を減らします。

提出前の1分確認で、ほとんどの差し戻しを防げます。

提出用の控えを残し、提出先(協会けんぽ・健保組合)を再確認

| 確認項目 | 控え方法 | 提出先の確認方法 |

|---|---|---|

| 申請書控え | スキャンやコピーを保存 | 再提出時や継続申請に活用 |

| 添付資料控え | 写しを残す | 差戻時の問い合わせに対応 |

| 提出先 | 協会けんぽor健保組合 | 保険証や社内労務に確認 |

控えは紙とPDFの両方で残しておくと安心です。

継続申請では控えを参照し、差分だけ更新すれば時間短縮できます。

提出先は協会けんぽか健保組合かを保険証で確認し、誤送付を防ぎましょう。

記入に不安があるパートは、事前にハローワークまたは加入している健保に相談

「疑問点は自己判断せず、加入先健保かハローワークで事前確認するのが差し戻し防止の近道。」

年金・労災・事故との重複調整など、判断に迷う部分は窓口での確認が確実です。

健保組合は独自の書式や添付資料を求める場合があるため、公式サイトを確認します。

電話相談やメールでの照会を活用し、提出前に不安を解消しておきます。

相談の記録はメモに残し、次回以降の申請にも活かすと効率的です。

- 全ページを提出前にコピー保存することを習慣化。

- 相談窓口の回答は必ず記録して社内共有。

- 再提出になった場合の期限を逆算して余裕を持つ。

まとめ

傷病手当金申請書は本人・事業主・医師の三者で役割分担し、期間と金額の整合を取ることが最大のポイントです。

初回で流れを固め、2回目以降は前回控えを使って差分更新することで効率化できます。

不備ゼロを目指すには、提出前のチェックリストと添付資料の一覧化が欠かせません。

控えの保存と声出し確認を習慣にすることで、最短での支給と差し戻しゼロに近づけるでしょう。