「70歳を過ぎて自己都合で退職した場合も失業保険はもらえるのだろうか…。」

「年金と一緒に受け取れるのか、それとも支給が止まってしまうのか不安だ。」

そんな悩みを抱える方に向けて、この記事では70歳以上の自己都合退職で利用できる「高年齢求職者給付金」について詳しく解説します。

対象となる条件や申請の流れ、気になる受給額の目安、給付制限の有無もお伝えしますね。

- 70歳以上(65歳以上)で受け取れる「高年齢求職者給付金」について

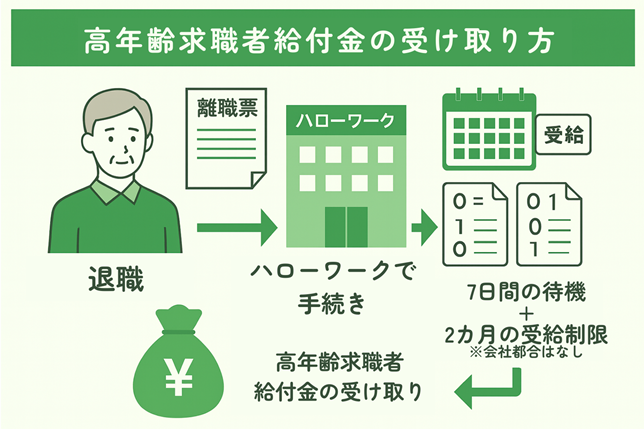

65歳以上は失業手当ではなく高年齢求職者給付金がもらえるかも。対象者の条件を分かりやすく解説! - 高年齢求職者給付金の受け取り方

準備するもの~実際の手続き、自己都合・会社都合の違いについても説明します。 - 知っておくべき!再就職手当と年金の関係性

再就職手当や年金との併用ルールを理解することで安心して受け取れるでしょう。

この記事を読めば、自分が受給対象かどうかを判断でき、必要書類や申請の準備がスムーズに進められるでしょう。

「もう対象外かもしれない…」と不安に思っていた方も、制度を正しく知ることで、安心して次の一歩を踏み出すことができますよ。

70歳以上の自己都合退職でも失業保険の給付は受けられるのか?

70歳を超えて退職した場合でも、雇用保険の仕組みを利用できるのか気になる方は多いです。

実際には、65歳以上は通常の失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」という制度が用意されています。

自己都合退職であっても、一定の条件を満たすことで受給できるため、まずは制度の違いを正しく理解することが大切です。

65歳以上は「高年齢求職者給付金」という制度で一時金を受給可能

65歳を超えて退職した方は、雇用保険の基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になります。

この制度は、働く意思がある高齢者に対して、再就職活動を支えるための一時金を支給する仕組みです。

支給はまとめて一括で行われるため、生活資金の目処を立てやすいという特徴があります。

また、雇用保険の加入期間に応じて支給日数が変動し、加入歴が長いほど受給額も大きくなります。

自己都合退職であっても申請は可能ですが、一定の給付制限期間がある点には注意が必要です。

まずは離職票を確認し、自分が対象になるかをハローワークで相談することが第一歩になります。

通常の失業保険(基本手当)は65歳未満対象のため直接の給付はない

一般的に「失業保険」と呼ばれる基本手当は、対象が65歳未満に限定されています。

そのため、70歳以上の方は基本手当を受け取ることはできません。

ただし、高年齢求職者給付金という別制度があるため、全く給付を受けられないわけではありません。

この制度を理解することで、退職後の生活設計を立て直すことが可能になります。

70歳以上の自己都合退職でも、条件を満たせば給付を受けられる点を押さえておきましょう。

- 65歳未満は基本手当

- 65歳以上は高年齢求職者給付金

この違いを理解しないと、申請手続きや受給額に誤解が生じやすいため注意が必要です。

65歳以上も雇用保険加入期間が一定以上あれば給付金を受け取れる

高年齢求職者給付金を受けるためには、離職日の直前1年間に6か月以上の雇用保険加入期間が必要です。

これはフルタイム勤務に限らず、パートや短時間勤務であっても雇用保険に加入していれば対象になります。

そのため、70歳以上であっても条件を満たせば給付を受けられる可能性があります。

加入していたかどうかは、給与明細に「雇用保険料」が記載されているかを確認すると判断しやすいです。

もし加入歴が不明な場合は、雇用保険被保険者証やハローワークでの照会で確認できます。

まずは自分が雇用保険の対象になっていたかを把握し、受給資格の有無を確実に確認しておきましょう。

高年齢求職者給付金とは?70歳以上が対象の失業保険代替給付

高年齢求職者給付金は、65歳以上で退職した人が対象となる特別な制度です。

通常の失業保険(基本手当)とは仕組みが異なり、一時金としてまとめて支給されます。

70歳以上であっても一定の条件を満たせば受給が可能で、生活の不安を和らげる支えになります。

まずは制度の目的と仕組みを理解して、安心して申請準備を進めていきましょう。

高年齢求職者給付金の基本的な仕組みと目的

高年齢求職者給付金は、65歳以上で退職し、再び働く意思を持つ人を支援するための制度です。

通常の失業保険のように毎月支給されるのではなく、所定の日数分をまとめて一括で受け取ります。

高年齢求職者給付金についてはいくつかの条件で金額が決まります。

「離職前6か月の賃金合計 ÷ 180日」で算出した額を基準に、年齢ごとの上限・下限が適用される。

※2024年度の例では、基本手当日額の上限は 65歳以上は6,090円(1日あたり) 程度。

支給日数は五保険者機関によって決まる。

→「日数1年以上であれば50日分」「1年未満なら30日分」。

詳しい高年齢求職者給付金の金額についてはこちらを参考にしてください。

この仕組みは、高齢者が生活費を確保しつつ、再就職や短期雇用を探しやすくすることを目的としています。

年齢が高くても「働く意思がある」ことを条件に、支援が受けられる制度といえるでしょう。

なぜ65歳以上は高年齢給付金対象になるのか

65歳以上になると、通常の失業保険である基本手当の対象外となります。

これは高齢者の就労状況が多様化しており、長期的な給付よりも短期間での生活支援が望ましいとされているためです。

また、労働市場では高齢者の再就職は短期雇用やパート勤務が中心となる傾向があります。

こうした実情を踏まえ、短期間でも安心して求職活動を行えるよう一時金支給の形をとっています。

つまり、65歳以上は生活を守る仕組みが異なるという点を理解しておきましょう。

高年齢求職者給付金は分割支給ではなく一括支給です。

生活資金のやりくりを事前に計画しておきましょう。

70歳以上でも条件を満たせば支給対象になる

70歳を超えていても、離職日の1年前に6か月以上の雇用保険加入期間があれば給付を受けられます。

つまり、年齢だけで不支給になることはなく、実際の加入歴や退職理由が判断基準となります。

自己都合退職であっても、条件を満たせば受給資格を得られるのは安心材料ですね。

パートや短時間勤務でも加入していれば対象になるため、必ず確認しておくべきです。

「70歳だからもう対象外だろう」と思い込まず、まずは雇用保険の記録を確認することが大切です。

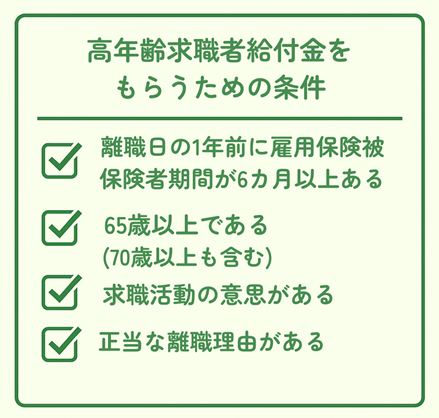

自己都合退職で70歳以上が高年齢求職者給付金をもらうための条件

70歳以上で自己都合退職した場合でも、一定の条件を満たせば高年齢求職者給付金を受給できます。

条件は年齢や雇用保険加入期間、退職理由や求職活動の意思など多岐にわたります。

ここでは、受給のために必要となる条件を整理して確認していきましょう。

離職日の1年前に雇用保険被保険者期間が6か月以上あること

最も重要な条件は、離職日の直前1年間に6か月以上の雇用保険加入歴があることです。

これは週20時間以上勤務し、一定の賃金を得ていたかで判断されます。

短時間勤務の方でも、要件を満たしていれば雇用保険に加入していた可能性があります。

給与明細に「雇用保険料」が記載されていれば、加入していたと確認できます。

この6か月要件を満たさなければ、受給資格は得られませんので必ず確認しましょう。

65歳以上であること(70歳以上も含む)

高年齢求職者給付金は65歳以上の退職者を対象にした制度です。

そのため70歳以上でも対象に含まれ、年齢だけで不支給になることはありません。

ただし65歳未満は基本手当、65歳以上は高年齢求職者給付金と区分が変わるため、注意しましょう。

年齢による区切りを理解することで、申請の際に迷わず手続きを進められます。

高齢であっても「働く意思がある」ことが前提条件である点も忘れてはいけません。

70歳以上でも制度の対象になり得ることを知り、安心して準備を進めましょう。

求職活動の意思があること

受給するためには「今後も働きたい」という意思が必要です。

単に退職して生活資金が欲しいだけでは対象外となってしまいます。

ハローワークで求職申込を行い、求人検索や職業相談などの活動を継続する必要があります。

シルバー人材センターへの登録や短時間求人への応募も活動として扱われます。

無理のない範囲で求職活動を続けることが、制度利用の前提条件です。

正当な離職理由(自己都合でも給付制限期間あり)

自己都合退職の場合は、原則として給付制限が設けられます。

ただし「正当な理由」があると認められる場合には、制限が短縮または免除されることもあるので覚えておきましょう。

※例えば、病気や介護などやむを得ない理由があれば、自己都合退職であっても特例扱いになることがあります。

一方、単純に「疲れたから辞めた」といった理由では給付制限が課されます。

退職理由は離職票に記載され、コードで判定されるため注意が必要です。

記載に誤りがある場合は、異議を申し立てることもできます。

自己都合退職と会社都合退職の支給条件と給付制限の違い

退職理由が自己都合か会社都合かで、給付開始までの流れが大きく異なります。

この違いを理解していないと、生活設計に大きな誤算を生むことになります。

自己都合退職では、7日間の待機期間に加えて原則2か月の給付制限があります。

そのため、実際に一時金が支給されるまで時間がかかります。

この空白期間をどう乗り切るか、生活資金の計画を立てておくことが必要です。

特定理由離職者として給付制限が免除されるケース(70歳以上でも可能)

自己都合退職でも、特定の事情により「特定理由離職者」と認定されれば給付制限が免除されます。

これは高齢者にも適用され、70歳以上でも条件を満たせば対象になる仕組みです。

病気や介護など家庭の事情で働けなくなった場合や、契約更新を拒否された場合などが該当します。

自分の退職理由が特例に当たるか、ハローワークで確認することが重要です。

病気や介護・配偶者の転勤など、やむを得ない事情での退職

自身の健康状態や家族の介護、配偶者の転勤などは「やむを得ない理由」とされます。

この場合、自己都合であっても特例的に給付制限が免除されます。

高齢者に多い介護離職も対象となるため、安心して申請できます。

更新拒否などの理由で自己都合扱いでもすぐ受給可能な特例

契約社員やパートで更新を拒否された場合も、自己都合ではなく特定理由離職者として扱われます。

この場合は給付制限が免除され、すぐに受給が可能です。

短期契約が多い高齢者にとって重要な特例であり、見落とさないよう注意が必要です。

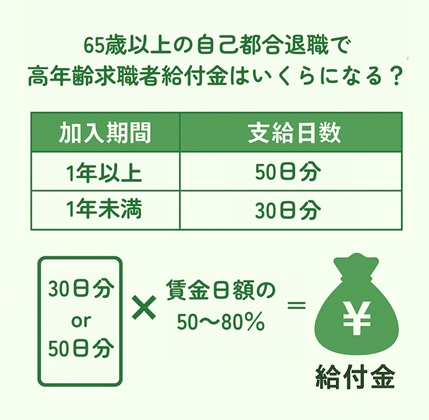

70歳以上の自己都合退職で高年齢求職者給付金はいくらもらえる?

実際にどれくらいの金額が支給されるのかは、最も気になる点です。

高年齢求職者給付金は加入期間や退職前の賃金額によって支給額が決まります。

また、通常の失業手当のように分割支給ではなく、一時金としてまとめて受け取れるのが特徴です。

ここでは支給日数、給付率、支給方式の3つのポイントを解説します。

支給日数は加入期間により30日分または50日分

高年齢求職者給付金は、雇用保険の加入期間に応じて支給日数が変わります。

加入期間が1年以上の場合は50日分、1年未満の場合は30日分が基準となります。

この支給日数に賃金日額を掛け合わせて、実際の受給額が計算されます。

長く働いていた方ほど支給額が増える仕組みです。

短期間勤務であっても6か月以上加入していれば30日分は受給できます。

加入歴がどのくらいあるか、事前に確認しておくことが大切です。

給付額は退職前の賃金日額の50%~80%程度(所得により異なる)

給付金額は、退職前の賃金日額を基準に50%~80%の範囲で決まります。

賃金日額が低いほど給付率は高くなり、収入が少ない方でも生活に困らないように配慮されています。

逆に、収入が高い方は給付率が下がる仕組みになっています。

このため、高所得者と低所得者で実際の給付率に差が出ます。

また、上限額が設定されているため、どれだけ収入が多くても無制限に支給されるわけではありません。

※2024年度の例では、基本手当日額の上限は 65歳以上は6,090円(1日あたり) 程度。

事前にハローワークで試算してもらうと、具体的な金額が把握できます。

賃金日額は、退職前6か月の給与総額を180で割った金額です。

この金額が給付計算の基礎になるため、正しく理解しておきましょう。

一時金として一括支給される

高年齢求職者給付金は、通常の失業保険のように分割で支払われるわけではありません。

30日分または50日分を一度にまとめて受け取る「一時金制度」となっています。

ただし、まとまった金額を一度に受け取るため、使い過ぎには注意が必要です。

ちなみに、支給後にすぐ再就職した場合でも返還義務はありません。

資金計画を立て、必要に応じて生活費や再就職準備費に振り分けることが大切です。

【具体例】被保険者期間が10年、離職時65歳の場合

・賃金日額:12,000円

・基本手当日額:上限適用で 6,090円

・支給日数:50日

→ 6,090円 × 50日 = 304,500円 が一括支給

受給申請の流れと注意点!70歳以上自己都合の手続き方法を解説

高年齢求職者給付金を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。

必要書類の準備や待機期間の理解、求職活動の報告など、流れを把握していないと受給が遅れてしまうこともあります。

ここでは70歳以上が自己都合退職した場合の申請の流れをわかりやすくまとめました。

ハローワークでの失業手続きと離職票の準備

まず必要になるのは離職票です。

離職票以外には、本人確認書類、雇用保険被保険者証、顔写真、振込口座の通帳などが必要になります。

これらを揃えてハローワークで失業の申請を行えば、受給資格の確認が進みます。

申請は早めに行うほど支給も早くなるため、準備が整い次第行動に移しましょう。

| 受給申請に必要な書類チェックリスト | |

|---|---|

| 離職票 | 会社が発行、届かない場合はハローワークで相談 |

| 雇用保険被保険者証 | 過去の加入記録を確認する書類 |

| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |

| 顔写真 | 縦3cm×横2.5cm程度を2枚 |

| 振込先口座 | 金融機関の通帳やキャッシュカード |

7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間の扱い

自己都合退職では、7日間の待機期間に加え、原則2か月の給付制限があります。

待機期間は全員に適用されるため、会社都合であっても最初の7日間は支給がありません。

しかし、会社都合退職は給付制限がないので、待機期間終了後すぐに支給されます。

この違いを理解していないと、受給開始時期を誤解してしまうかもしれません。

自己都合の場合は、あらかじめ2か月間の資金計画を立てておくことが大切です。

待機期間は一律7日間ですが、給付制限は自己都合退職のみ対象です。

70歳以上でも例外ではないため、申請前に必ず確認しておきましょう。

求職活動の報告や書類提出の重要性

受給資格を維持するためには、定期的に求職活動を行い、その内容をハローワークへ報告しなければなりません。

活動内容は「失業認定申告書」に記入し、認定日に提出する必要があります。

これを怠ると給付がストップする恐れがあり、結果的に生活資金が途絶えてしまうので注意が必要です。

書類不備や報告漏れがあると再提出を求められるため、細かい点も丁寧に準備しましょう。

ハローワークの職員に相談しながら進めれば、不安を減らして手続きを完了できます。

70歳以上自己都合退職者が知っておくべき再就職手当や年金との関係

高年齢求職者給付金は一時金として支給されますが、再就職や年金との関係も見逃せません。

特に70歳以上の方は年金を受け取りながら生活しているケースが多く、給付金との併用ルールを理解しておく必要があります。

ここでは再就職手当や年金との関係を整理し、安心して申請できるように解説します。

早期再就職で受けられる再就職手当の概要

高年齢求職者給付金を申請し、支給決定前に早期に再就職した場合には「再就職手当」が支給されることがあります。

短期雇用でも対象になる場合があるので、70歳以上でも利用できる可能性があります。

この手当ては残りの給付日数に応じて計算され、受け取れる金額が変わります。

支給額は再就職先で一定期間働くことを前提としており、継続就労が条件となる点に注意が必要です。

ただし、給付金をすでに受け取った後の再就職には適用されません。

高年齢求職者給付金と年金の併給の可否

多くの高齢者はすでに老齢年金を受け取っています。

高年齢求職者給付金は年金と併給が可能で、原則として支給が制限されることはありません。

ただし、一部の年金種類(障害年金や遺族年金など)は調整が必要になることもあります。

併給できるかどうか迷った場合は、年金事務所で確認しておくと安心です。

安心して申請を進めるためには、年金と給付金の関係を整理しておきましょう。

老齢年金を受け取りながら高年齢求職者給付金を同時に受給可能です。

ただし、特例的に調整が入るケースもあるため、必ず確認しておきましょう。

年金支給額や年金受給停止の影響について

高年齢求職者給付金は一時金であり、年金支給額そのものに直接影響することはありません。

ただし、再就職して給与収入が発生した場合には「在職老齢年金」の仕組みにより年金額が調整されることがあります。

収入が一定額を超えると、年金の一部が支給停止になるケースがあるため注意が必要です。

パート勤務や短時間労働であっても、年金と合わせた収入で調整が発生する場合があります。

この仕組みを理解せずに再就職すると、思わぬ減額につながる可能性もあるので、受給前に年金事務所へ相談しましょう。

まとめ

70歳以上で自己都合退職をした場合でも、条件を満たせば高年齢求職者給付金を受け取れます。

離職票や必要書類を整え、ハローワークで申請手続きを行うことが第一歩になります。

制度の仕組みを正しく理解すれば、安心して次の生活設計を立てることができるでしょう。

- 70歳以上でも高年齢求職者給付金の対象になる

- 一時金は30日分または50日分がまとめて支給される

- 自己都合退職は給付制限があるが特例で免除される場合もある

- 年金と併給可能で、再就職手当の利用も検討できる